“先贤后学系纽带,两校一会续未来。”

9月11日,南开大学、张伯苓研究会向哥伦比亚大学赠书仪式以网络远程会议的方式举行。

赠书仪式由南开大学、哥伦比亚大学中国教育研究中心、张伯苓研究会共同主办,伯苓公能教育管理集团承办。南开大学党委宣传部、国际合作与交流处、校友工作办公室、档案馆、历史学院、日本研究院相关负责人,张伯苓研究会、严修研究会代表,伯苓公能教育管理集团代表,天津社会科学院出版社代表等20余人,在南开大学八里台校区会场现场参会。

南开大学八里台校区会场

南开大学八里台校区会场,现场摆放印有伯苓先生语录、与哥大有关照片的易拉宝

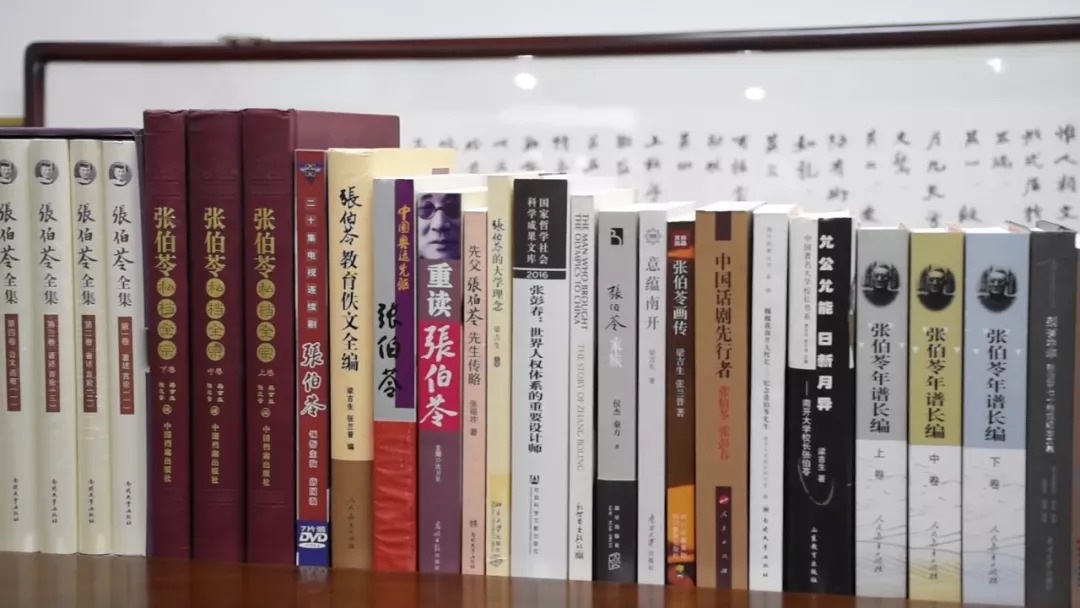

据悉,为纪念著名教育家张伯苓先生入学美国哥伦比亚大学104周年、张伯苓研究会成立15周年,今年7月,张伯苓研究会向哥伦比亚大学教育学院中国教育研究中心赠送了《张伯苓全集》、《先父张伯苓先生传略》、《重读张伯苓》等张伯苓研究相关图书27种40余册。

9月11日是张伯苓先生于1917年进入哥伦比亚大学留学时的注册日,在这个特殊的时间举行隆重的赠书仪式,更具特殊意义。

张伯苓研究会向哥伦比亚大学中国教育研究中心赠送张伯苓研究相关图书

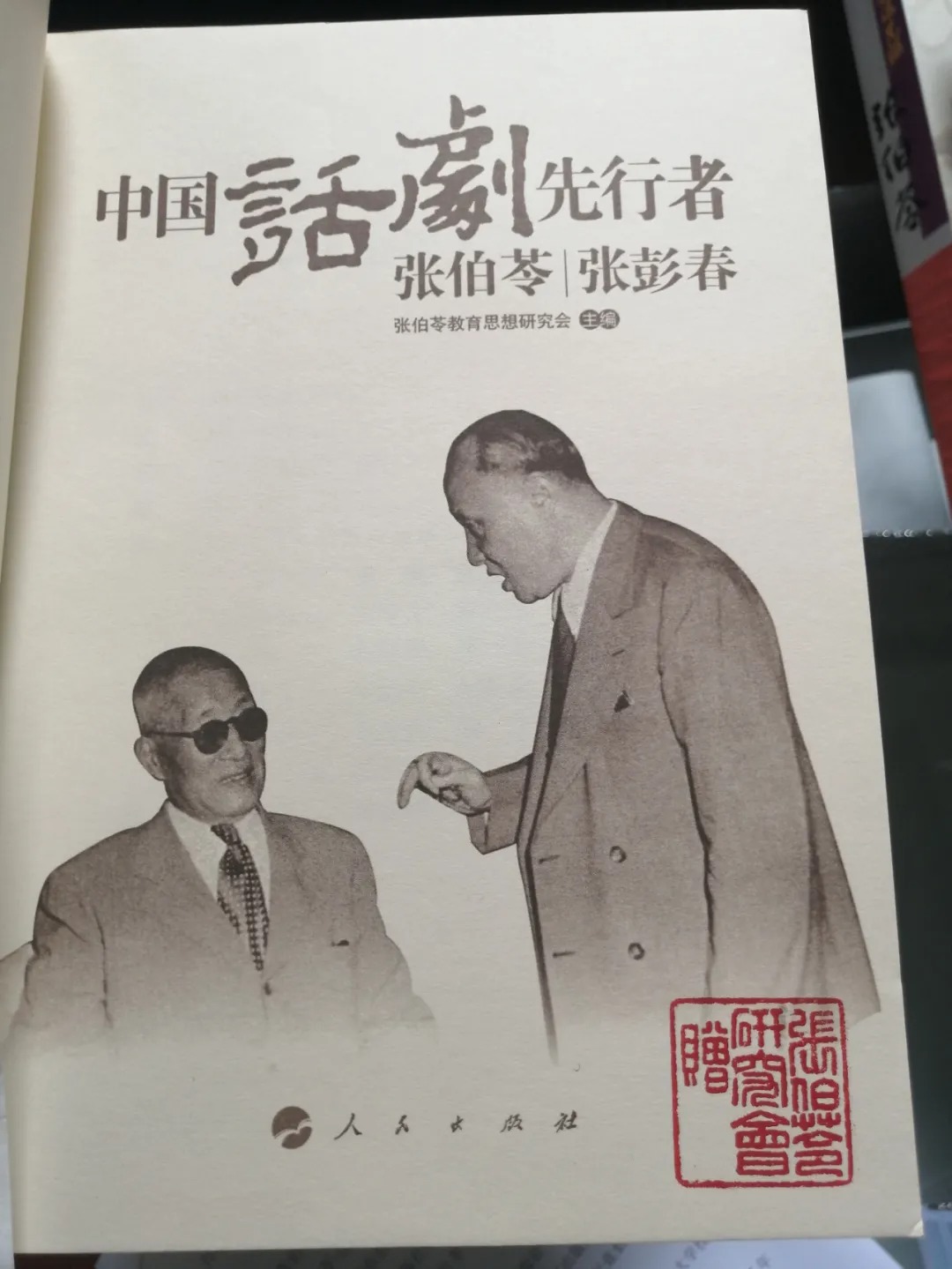

加盖赠书章的《中国话剧先行者张伯苓张彭春》

赠书仪式由张伯苓先生曾孙、张伯苓研究会及严修研究会常务副理事长张鉴厵主持

远隔山海,近承古今。哥伦比亚大学教育学院和中国有着一个多世纪的深厚渊源。哥伦比亚大学可以称得上是中国近现代教育家的摇篮,同时也对近现代的中国产生了巨大的影响。

1917年,张伯苓赴哥伦比亚大学教育学院研修高等教育,师从著名教授杜威、孟禄、克伯屈、桑代克,研究教育理论,并走访了美国近50所大学和中小学。自此,哥伦比亚大学与张伯苓先生、南开教育结下不解之缘。

回国后,张伯苓说,“一年多来,考察他们的国情及人民的精神,遂知教育是一国之根本。并且一国的人才全由大学产生而来。现在我国教育不兴,人才缺乏,不禁使人感而思奋,要立即创办大学。”

张伯苓在哥伦比亚大学教育学院留学的经历,给了他更坚定的教育信念。1919年10月成立的南开大学是东西文化在教育上的靠拢,标志了张伯苓教育开启向世界的一个探索阶段。

1929年初,张伯苓再次到美国考察。这次考察为期四个多月的时间,其间参观了哈佛、耶鲁、普林斯顿和哥伦比亚等大学,得出结论:教育改革必须适应本国社会发展的需要。要创建“土货化”南开,即以中国历史、中国社会为学术背景,以解决中国问题为教育目标的大学。这是对当时还处于“概皆洋化”、照抄照搬西方的中国教育的一个有力纠正,是张伯苓教育思想的一大进步,标志着他学习欧美教育的转折点,昭示了中国教育由传统教育走向现代教育的必然趋向。

1946年,哥伦比亚大学授予张伯苓先生名誉文学博士学位。1948年,哥伦比亚大学王冠出版社出版了旨在向张伯苓致敬的《别有中华:张伯苓七十寿诞纪念文集》。

曹雪涛在赠书仪式上致辞,介绍了张伯苓、南开与哥大的渊源。曹雪涛谈道,近二十年来,两校高层互访和师生交流更加频繁,今后双方将加强研究工作的互动,进一步增强两校乃至两国教育文化交流互鉴。南开人将继续秉承张伯苓老校长等前辈教育家优秀的办学理念,全面加快卓越南开建设,培养更多有时代担当和全球视野的“公能”人才。南开大学愿与哥伦比亚大学一道,继续在师生交流、科研合作等领域加强深度合作,共同为推动全球高等教育的发展作出贡献。

张元龙先生在仪式上致辞说:“张伯苓研究会专注于张伯苓教育思想研究近20年,发行了大量的出版物和研究成果,为中国的近代教育研究提供了大量素材,并将总结出来的张伯苓校长的教育理念、教育规律和经验投入教育实践。教育改革的深化需要借鉴世界教育革新经验。希望能以今天的活动为契机,加强南开大学与哥伦比亚大学的合作交流,开启对全球教育治理新途径的探讨。”

据了解,《铅字流芳大先生——近代报刊中的张伯苓》由张伯苓研究会策划,系“公能文库”第一部,由天津社会科学院出版社出版发行。曹雪涛、张元龙分别作序,南开大学档案专家张兰普和校史研究学者梁吉生共同编著。

该书总计75万字,由编者从晚清、民国及中华人民共和国初期的70多种报刊,论及张伯苓的6000多篇文章中,精选与张伯苓先生同时代各界人物发表的文章296篇,跨度40余年(从1908至1949),几与张先生一生的教育事业相伴随。该书集中反映了张伯苓先生在其有生之年在同时代人眼中比较丰满的印象及其对社会的广泛影响,也为现今了解、研究张伯苓提供了一个现场还原的语境。

曹雪涛在该书序言中写道:“回望来路,创校校长张伯苓以其宏阔先进的教育理念和独特非凡的个人魅力,对南开学校的建立和成长做出了不可替代的贡献,对中国教育的发展和进步产生了至关重要的影响。”“张校长诸多教育论断与警句所透射出的时代强音和深刻内涵,令吾辈振聋发聩,致业界奋发图强,特别是受习近平总书记高度赞扬的‘爱国三问’,更让张伯苓教育思想闪耀着生生不息的璀璨光芒。”

哥伦比亚大学教育学院常务副院长、教务长Stephanie Rowley教授在线上参加赠书仪式,发表致辞说,“张伯苓先生是中国现代教育的先驱,对中国的教育事业和中美文化交流做出了杰出贡献,在国际上有着重大影响力。非常高兴也衷心感谢南开大学和张伯苓研究会的慷慨捐赠。”

哥伦比亚大学中国教育研究中心执行主任程贺南教授发言,以“南开与哥大:百年中美教育交流与合作的典范”为题,回顾了南开大学与哥伦比亚大学的深厚渊源,分享了张伯苓先生在哥伦比亚的求学故事,并表达了今后两校拓展合作交流的共同期盼。

《铅字流芳大先生——近代报刊中的张伯苓》编者、南开大学档案馆研究馆员张兰普发言。他说,“我们在编辑本书的过程中,深感张伯苓先生献身教育的无私情怀和苦干、硬干的坚强意志。今后将一如既往继续有关张伯苓的研究,为哥伦比亚大学与南开大学和张伯苓研究会的友好合作贡献力量。”

张兰普还代表共同编者梁吉生教授献诗“中美学者满座风,以书为媒故人同。孟禄伯苓驰声久,哈德逊河传友情。南开哥大交往史,共计当年第一声。”

100多年前,哥伦比亚大学的孟禄教授说过,教育互相的交流和滋养是能够让我们彼此获益的。也正如中国的著名教育家顾明远教授说到的:“教育是和平的种子,教育是国际理解的桥梁”。

近年来,哥伦比亚大学中国教育研究中心积极从事和推动对早期留学哥大的中国教育家群体及其与相关美国教育家之间互动的研究,取得了卓越成果。此次赠书,必将进一步加强张伯苓研究会与哥大中国教育研究中心的学术交流,加强南开大学与哥伦比亚大学的合作,促进中美两国教育文化的交流合作,并对当今中国的教育改革有所启迪。

来源:哥大中国教育研究中心微信公众号

责编:张靖雯、王瑞景

赞

踩

路过